管理者– Author –

「駑馬十駕」を信念に IT系情報を中心に調べた事をコツコツ綴っています。

-

Oracle「ORA-00600: 内部エラーコード」調査の進め方と対応手順

Oracleデータベースで最も厄介なエラーの1つが、「ORA-00600: 内部エラーコード、引数: [xxx], …」 です。 このエラーはOracle内部の不整合やバグによって発生することが多く、SQL文やアプリケーション側で単純に修正できるものではありません。本記事では... -

PowerShellでログ収集とバックアップを自動化する実践スクリプト

かっこいいアイキャッチ画像を正方形で生成 ・余白は全部消すこと ・日本語は正確な漢字・ひらがな・カタカナを使用して表現すること。 ・日本語として読めない当て字はNG ・誤字・当て字・造語・崩れた漢字や文字は禁止 ・日本語として正確に表現すること... -

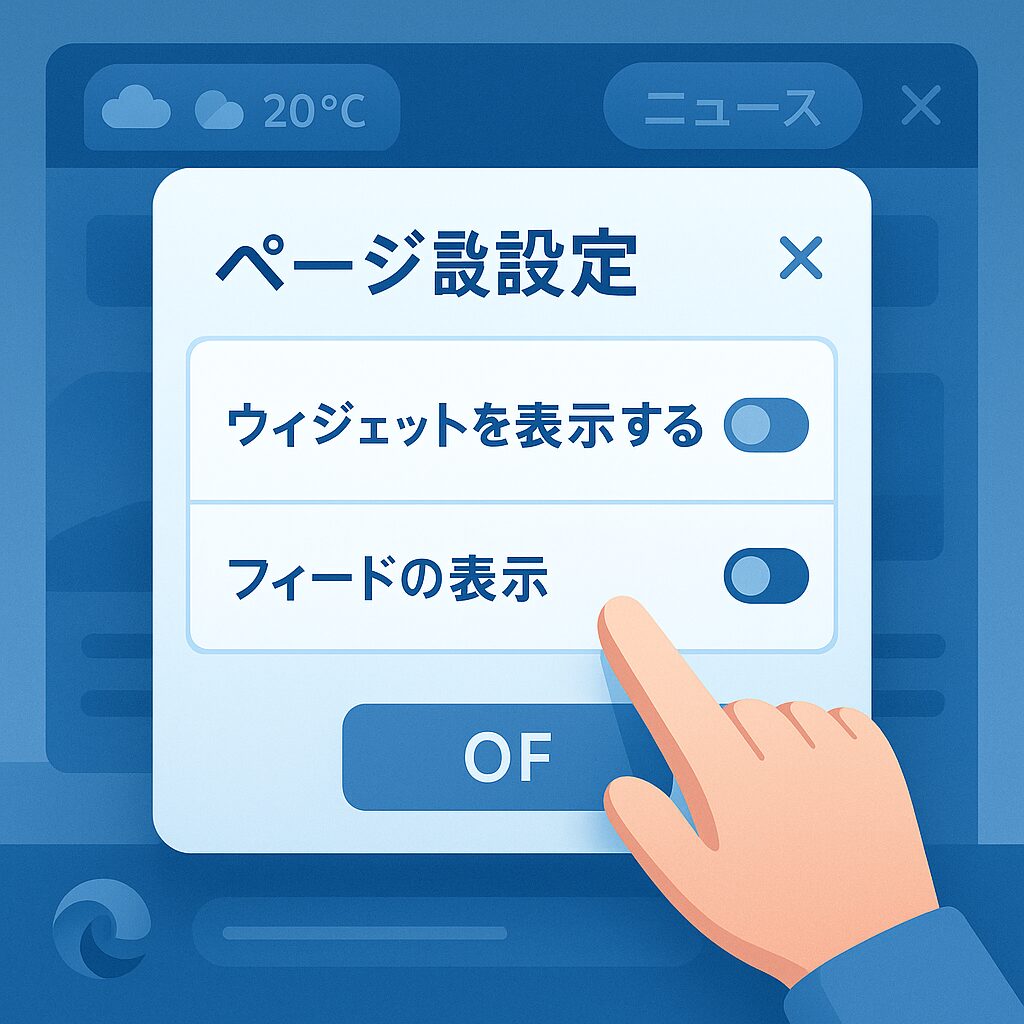

「左下のニュース表示が邪魔!」Windows 11でウィジェットを完全に消す方法

画面左下にニュースや天気が勝手に出てきて邪魔…その正体は「ウィジェット」 Windows 11を使っていると、タスクバーの左下に突然天気やニュースが表示されることがあります。クリックするとニュースフィードが開き、「見たくもないのに勝手に出てくる」「... -

Java 8以上でリストをマージ・変換・フィルタリングするプロ向け実践術

✅ はじめに:Java 8以降の開発では「リスト操作力」が問われる Java 8以降、Stream APIの登場によってListの操作が劇的に効率化されました。しかし── ✅ addAllやfor文と混在してコードが読みづらくなる✅ mapとflatMapを使い分けられない✅ filterの順序... -

メンタル負荷まで可視化!? フィジカルAIによるストレス検知とパフォーマンス最適化

1. フィジカルAIとは何か? ― 人体情報を「読解」するAIの登場 「フィジカルAI(Physical AI)」とは、人間の身体情報をセンシングし、AIが解析・フィードバックすることで肉体・精神状態を最適化する技術群を指す。従来のAIは、テキスト・画像・音声とい... -

Windows 11「25H2」アップデートは今すぐ入れるべき?最適な適用タイミングと注意点を解説

2025年後半に提供が開始されたWindows 11 Version 25H2。サポート期間の更新や安定性向上への期待がある一方で、「今すぐ適用して大丈夫なのか?」と不安を感じているユーザーも多いはずです。 特に、音楽制作・動画編集など制作系の作業を行うユーザーや... -

Oracle「ORA-00904: 無効な識別子です」エラーの原因と修正ポイント

SQLを実行した際に、次のようなエラーが表示されたことはありませんか? ORA-00904: "XXXXX": 無効な識別子です このエラーは、SQL内で指定したカラム名・テーブル名などの識別子(Identifier)が正しくない場合に発生します。特に、カラム名の誤字や存在... -

JOINの種類を解説!INNER/LEFT/RIGHT/FULLの違いとは?

SQLで複数のテーブルを結合してデータを取得したい場合、欠かせないのが「JOIN」構文です。しかし、INNER・LEFT・RIGHT・FULLと種類が多く、「どれを選べば良いかわからない…」という悩みをよく聞きます。 本記事では、各JOINの違いを図解付きでわかりやす... -

WordPressサイトヘルス警告「自動読み込みオプションはパフォーマンスに影響を与える可能性があります。」を安全に解消する方法

WordPressの「サイトヘルス」に以下のような警告が表示されて不安になったことはありませんか? 自動読み込みオプションはパフォーマンスに影響を与える可能性があります。このサイトには options テーブル内に824個の自動読み込みオプション(サイズ: 1MB... -

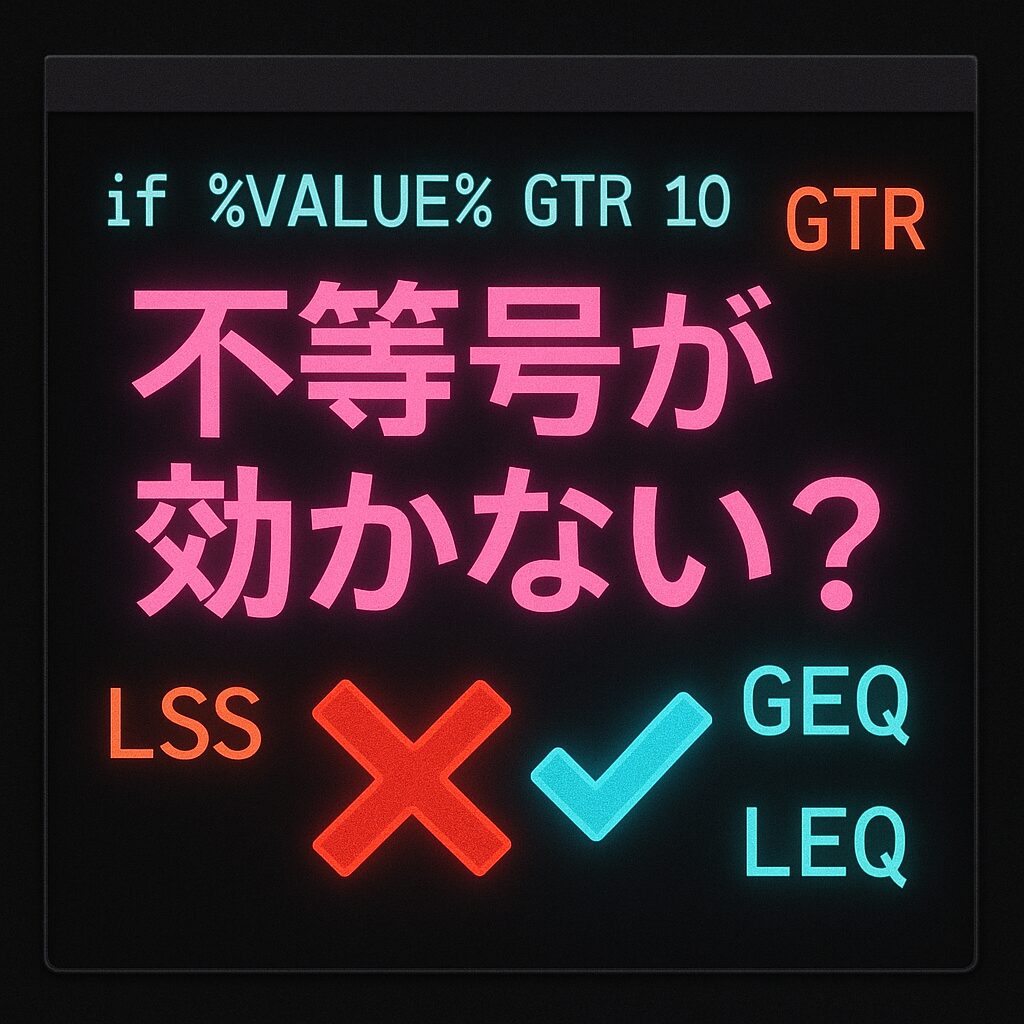

DOSバッチのif文で不等号が効かない!その原因と正しい演算子一覧を紹介

Windowsバッチで数値比較をしようとして、if %a% > 10 のように書いたのに、なぜかうまく動かない…そんな経験はありませんか? 実はDOSバッチのif文では、>や<といった不等号は比較演算子として認識されません。本記事では、不等号が効かない理由...