ブログ– category –

ブログ投稿用のカテゴリ

-

Alpine.jsの基本構文まとめ|x-data / x-show / x-on を整理

JavaScript を使ったちょっとした動きや表示切り替えを実装したい場面は多くあります。しかし、そのたびに大規模なフレームワークを導入するのは過剰と感じることもあるでしょう。 Alpine.js は、そのような場面に適した軽量な JavaScript フレームワーク... -

Windows 11 : Mouse Not Working? Causes & How to Fix It (Quick Guide)

If your mouse suddenly stops responding in Windows 11 — such as not moving the pointer or not clicking — it can disrupt your workflow.In most cases, however, this kind of problem can be resolved by checking basic settings and configurati... -

Java:文字列を左右反転/逆順ソートする方法

Javaで文字列を左右反転したい、または文字の並びを逆順にしたいという場面は、業務・学習のどちらでも頻繁に発生します。ログ解析、入力チェック、回文判定、データ加工など、実務での用途は多岐にわたります。 本記事では、Javaにおける「文字列の左右反... -

Excel:保存できない/名前を付けて保存が出る原因と対策

Excelを使用していると、 ・「上書き保存したはずなのに保存できない」 ・「保存ボタンを押すと毎回『名前を付けて保存』が表示される」 といった現象に遭遇することがあります。この問題は、Excelの設定だけでなく、ファイルの保存場所や権限、他アプリと... -

Windows11 セキュリティ警告が頻繁に出る原因と対処法

Windows 11 を使用していると、「セキュリティ警告」や「この操作はブロックされました」といった通知が頻繁に表示され、作業の妨げになることがあります。これらの警告は、単なる不具合ではなく、Windows 11 に標準搭載されている複数のセキュリティ機能... -

Windows11で外付けキーボードが入力できない時の対処法

Windows11 を使用している環境で、外付けキーボードを接続しているにもかかわらず、文字入力ができない、キーを押しても反応しない、特定のキーだけ動作しないといったトラブルが発生することがあります。ノートパソコン、デスクトップパソコンのいずれで... -

PowerShellでWindowsアップデート状況を確認する方法

Windows Update の適用状況を正確に把握することは、トラブル対応やセキュリティ管理において非常に重要です。特に業務用PCやサーバー環境では、「いつ」「どの更新プログラムが」「正しく適用されたか」を明確に説明できる状態が求められます。 GUI から ... -

Windows11 無線LAN接続トラブルの原因一覧と対処方法

Windows11を利用していて「突然Wi-Fiに繋がらなくなった」「無線LANが表示されない」「接続済みなのに通信できない」といったトラブルに遭遇するケースは少なくありません。無線LANの問題は、設定・ドライバ・Windowsの機能・ネットワーク機器など、複数の... -

ThunderbirdとOutlookの違い|どっちを選ぶべき?

メールソフトを選ぶ際に、多くの方が比較対象として挙げるのがMozilla が提供する Thunderbird と、Microsoft が提供する Outlook です。 どちらも長年利用されている定番のメールソフトですが、設計思想・用途・向いているユーザーは大きく異なります。本... -

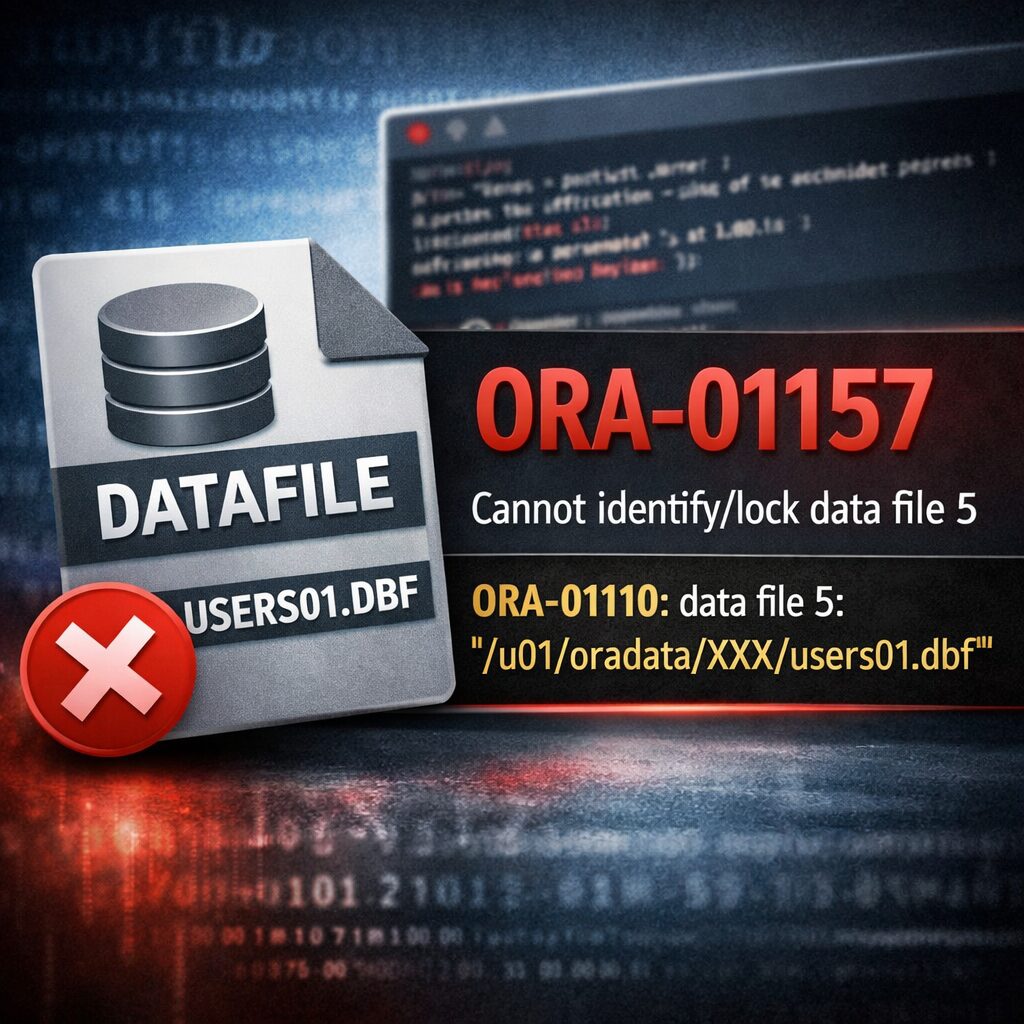

ORA-01157 : データファイルを識別できません|発生時の確認ポイント

Oracle Database を運用していると、ある日突然 ORA-01157 : データファイルを識別できません というエラーに遭遇することがあります。このエラーは、単なる SQL 実行エラーではなく、データベースの物理ファイルに関する重大な問題 を示しています。対応...