ブログ– category –

ブログ投稿用のカテゴリ

-

ORA-00932 : データ型が一致しません の原因と対処法

Oracle Database を利用した SQL 開発や運用の現場では、構文自体に誤りがないにもかかわらず実行時にエラーが発生するケースがあります。その代表例の一つが 「ORA-00932 : データ型が一致しません」です。 このエラーは、SQL 文の中で異なるデータ型が不... -

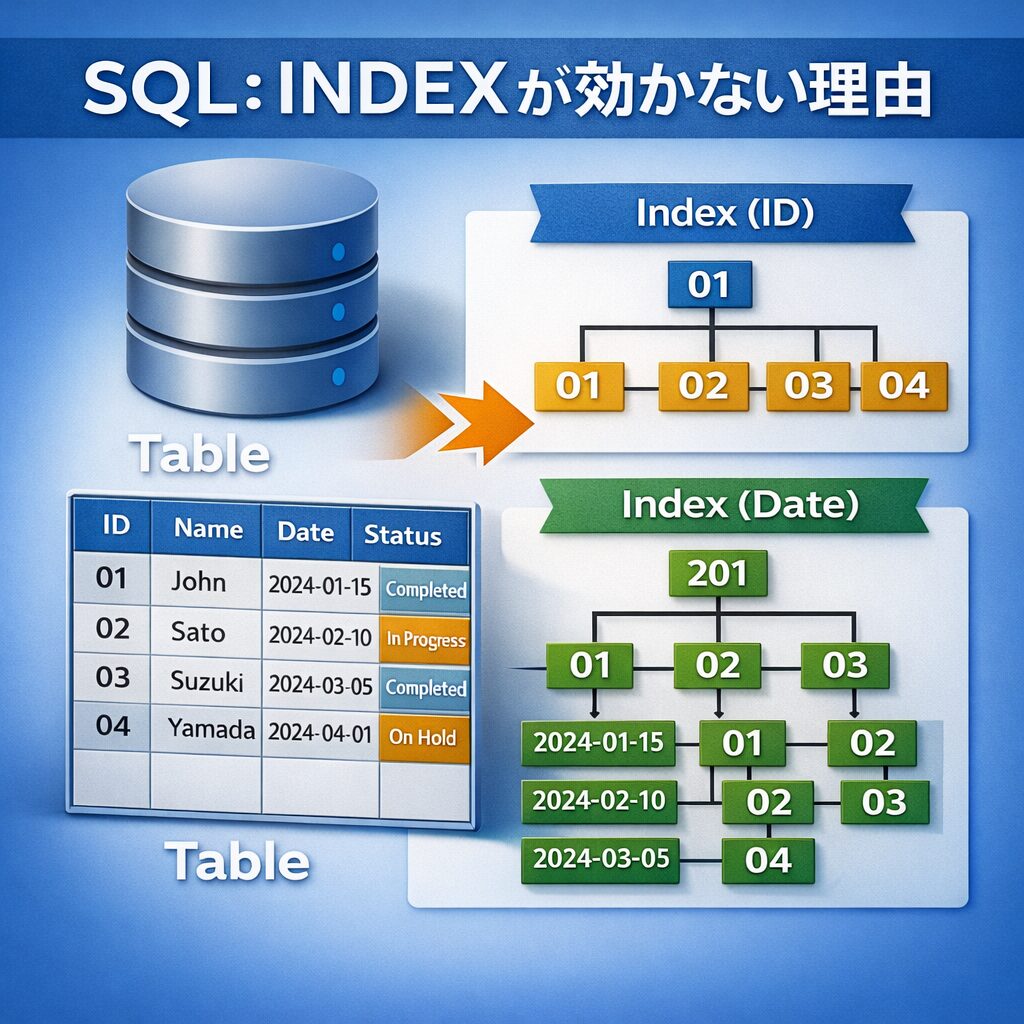

SQL:INDEXが効かない理由 – LIKE検索・関数使用・暗黙的変換に注意

SQLをチューニングする際、「INDEXを作成したのに処理が遅い」「想定通りにINDEXが使われていない」と感じた経験は多いのではないでしょうか。この問題は、単純にINDEXが不足しているのではなく、SQLの書き方そのものが原因であるケースが非常に多く見られ... -

Teams Web会議でブラウザ版だけ音が出ない時の確認ポイント

Microsoft Teamsを利用したWeb会議では、アプリ版では問題なく音声が出るのに、ブラウザ版だけ音が出ない、相手の声が聞こえないといったトラブルが発生することがあります。このような状況では、Teams自体の障害ではなく、ブラウザ固有の設定やOS側の音声... -

ソブリンAIの可能性|なぜ今、日本独自のAI基盤が求められているのか?

近年、生成AIや大規模言語モデルの急速な普及により、人工知能は社会基盤として不可欠な存在になりつつあります。一方で、その多くは海外企業が提供するクラウドやAIモデルに依存しているのが現状です。このような背景の中で注目されている概念が「ソブリ... -

Teamsのバージョン確認方法と最新化手順

Microsoftが提供する Microsoft Teams は、日々のアップデートにより機能改善や不具合修正、セキュリティ強化が継続的に行われています。しかし、実際の現場では「自分のTeamsが最新か分からない」「アップデートの方法が不明」「突然UIが変わったが原因が... -

Alpine.jsの基本構文まとめ|x-data / x-show / x-on を整理

JavaScript を使ったちょっとした動きや表示切り替えを実装したい場面は多くあります。しかし、そのたびに大規模なフレームワークを導入するのは過剰と感じることもあるでしょう。 Alpine.js は、そのような場面に適した軽量な JavaScript フレームワーク... -

Windows 11 : Mouse Not Working? Causes & How to Fix It (Quick Guide)

If your mouse suddenly stops responding in Windows 11 — such as not moving the pointer or not clicking — it can disrupt your workflow.In most cases, however, this kind of problem can be resolved by checking basic settings and configurati... -

Java:文字列を左右反転/逆順ソートする方法

Javaで文字列を左右反転したい、または文字の並びを逆順にしたいという場面は、業務・学習のどちらでも頻繁に発生します。ログ解析、入力チェック、回文判定、データ加工など、実務での用途は多岐にわたります。 本記事では、Javaにおける「文字列の左右反... -

Excel:保存できない/名前を付けて保存が出る原因と対策

Excelを使用していると、 ・「上書き保存したはずなのに保存できない」 ・「保存ボタンを押すと毎回『名前を付けて保存』が表示される」 といった現象に遭遇することがあります。この問題は、Excelの設定だけでなく、ファイルの保存場所や権限、他アプリと... -

Windows11 セキュリティ警告が頻繁に出る原因と対処法

Windows 11 を使用していると、「セキュリティ警告」や「この操作はブロックされました」といった通知が頻繁に表示され、作業の妨げになることがあります。これらの警告は、単なる不具合ではなく、Windows 11 に標準搭載されている複数のセキュリティ機能...