管理者– Author –

「駑馬十駕」を信念に IT系情報を中心に調べた事をコツコツ綴っています。

-

📶 格安SIM 比較 | 楽天モバイル・ahamo・povo・LINEMO・UQモバイル どれがおすすめ?

通信費を節約したいなら、スマホ料金だけでなく 光回線とのセット割 も合わせて検討すると大きな節約効果が期待できます。この記事では、人気のスマホプラン 楽天モバイル・ahamo・povo・LINEMO・UQモバイル を料金・データ・特徴・ネット回線とのセット割... -

メモリ高騰時代にPCを買い替えた方がいい人・まだ使い続けた方がいい人

近年、PCパーツ価格の中でもメモリ(RAM)の価格高騰が目立っています。「今PCを買い替えるのは損?」「もう少し待つべき?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、 なぜメモリ価格が高騰しているのか(原因分析) 今すぐPCを買い替... -

Windows11でタスクバーが反応しない・消えた時の復旧方法

Windows11を使っていて、タスクバーがクリックできない/消えてしまった/固まったといったトラブルに遭遇したことはありませんか? スタートボタンが反応しない タスクバーが完全に表示されない アイコンをクリックしても何も起きない 本記事では、Window... -

Windows 11 No Sound — Causes and How to Fix It

Windows 11 users sometimes experience situations where no sound comes from the speakers or headphones — even when everything seems set up correctly. This can happen after updates, Bluetooth connections, or unexpected settings changes. Th... -

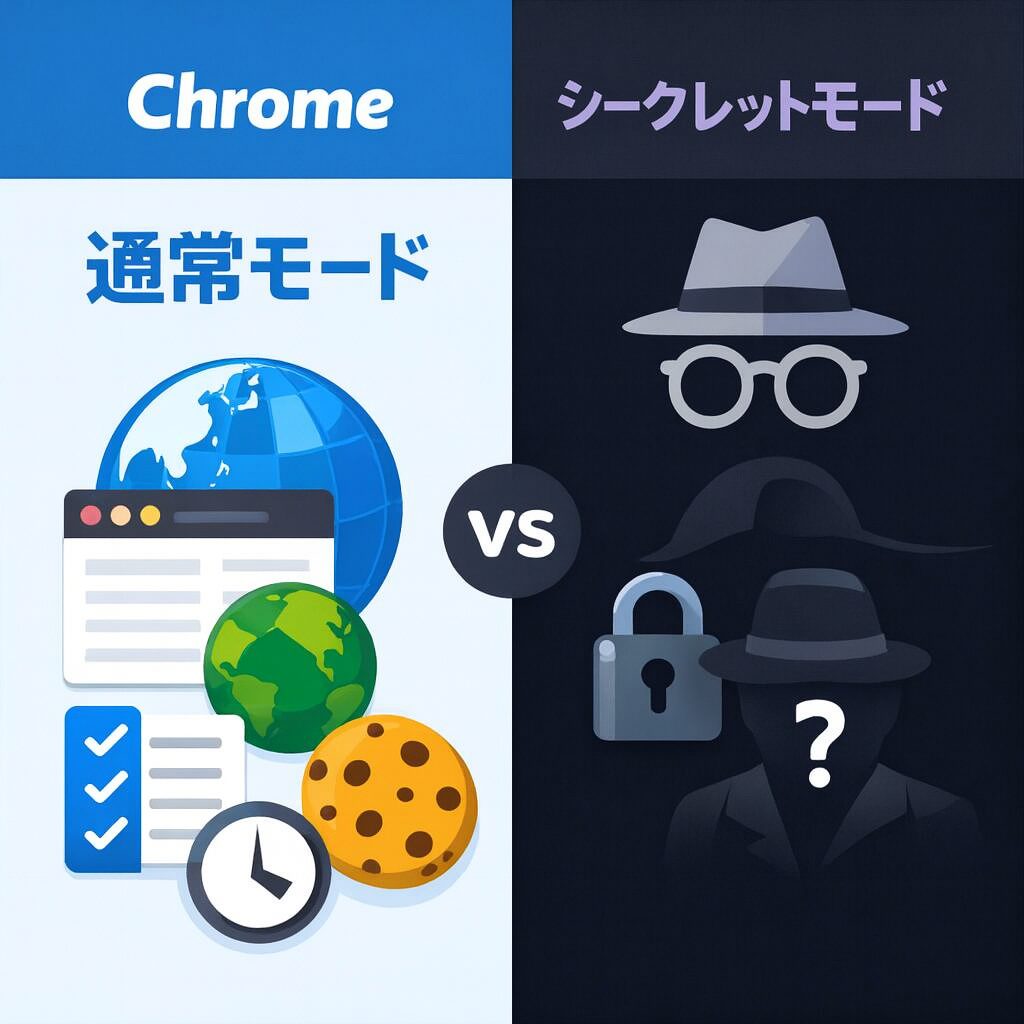

Google Chromeのシークレットモードと通常モードの違いをわかりやすく解説

「Chromeのシークレットモードって、普通のモードと何が違うの?」「履歴は本当に残らない?安全なの?」 この記事では、Google Chromeのシークレットモードと通常モードの違いを、初心者の方にもわかりやすく解説します。それぞれの特徴や使い分けのポイ... -

楽天モバイルが繋がらない 原因と対処法まとめ|今すぐ確認すべき設定

筆者は普段リモートワークで作業しているので自宅ネットワークでWiFi接続が9割以上という 環境なので楽天モバイルでの不便を感じることはほとんどないのですが、 人や地域(特に都市部に多い?)によっては 「急にネットが使えない」「圏外表示のまま戻ら... -

Excel オンライン版 と デスクトップ版 の違い|機能・使い勝手・おすすめの使い分け

Microsoft Excel には、ブラウザで使えるオンライン版と、PCにインストールして使うデスクトップ版があります。どちらもExcelですが、機能・操作性・向いている用途は大きく異なります。 本記事では、Excel オンライン版とデスクトップ版の違いを機能・作... -

PowerShellで一定期間前のファイルを自動削除する方法

PowerShellで古いファイルを自動削除する方法とは? サーバー運用や業務PCでは、次のようなファイルが溜まりがちです。 ログファイル 一時ファイル バックアップファイル 作業途中の出力データ これらを放置すると、✅ ディスク容量を圧迫✅ バックアップ... -

Java:大規模バッチでメモリリークを防ぐテクニック

大量データを扱うJavaバッチ処理では、メモリリークやOutOfMemoryErrorが発生しやすく、運用トラブルの原因になりがちです。特に「開発環境では問題ないのに、本番で落ちる」というケースは非常に多く見られます。 本記事では、Javaの大規模バッチ処理でメ... -

Excelファイルが開けない時のチェック項目|破損・保護ビュー・共有ロック対応

Excelファイルが開けない…まず確認すべきこと Excelファイルを開こうとしたときに、 ダブルクリックしても反応しない 「ファイルが破損しています」と表示される 読み取り専用でしか開けない 他の人が使用中と表示される といったトラブルに遭遇したことは...