ブログ– category –

ブログ投稿用のカテゴリ

-

Windows 11で外付けHDDが表示されない時のチェックリスト

Windows 11を使用していると、外付けHDDを接続しても「エクスプローラーに表示されない」「ドライブとして認識されない」といったトラブルが発生することがあります。本記事では、Windows 11の標準機能で確認できる範囲に限定し、順番に確認すべきチェック... -

WordPress警告「デフォルトテーマを利用可能にしましょう」とは?正しい対処法

WordPressの管理画面にある 「サイトヘルス」 を確認すると、次のような警告メッセージが表示されることがあります。 デフォルトテーマを利用可能にしましょう 突然この表示が出ると、「何か問題が起きているのではないか」「今すぐ対応しないといけないの... -

PowerShellで起動時に自動実行されるプログラムを確認する方法

Windowsでは、パソコンの起動時に自動的に実行されるプログラムが複数存在します。これらは利便性を高める一方で、起動が遅くなる原因や、意図しない常駐プログラムの温床になる場合もあります。 本記事では、PowerShellを使用して起動時に自動実行される... -

Excel:数式バーが消えた/リボンが表示されない時の復旧方法

Excelを使用していると、数式バーが突然消えた、リボン(上部メニュー)が表示されなくなったといった状況に遭遇することがあります。操作ミスや表示設定の変更が原因であることがほとんどですが、初見では非常に戸惑いやすいトラブルです。 本記事では、E... -

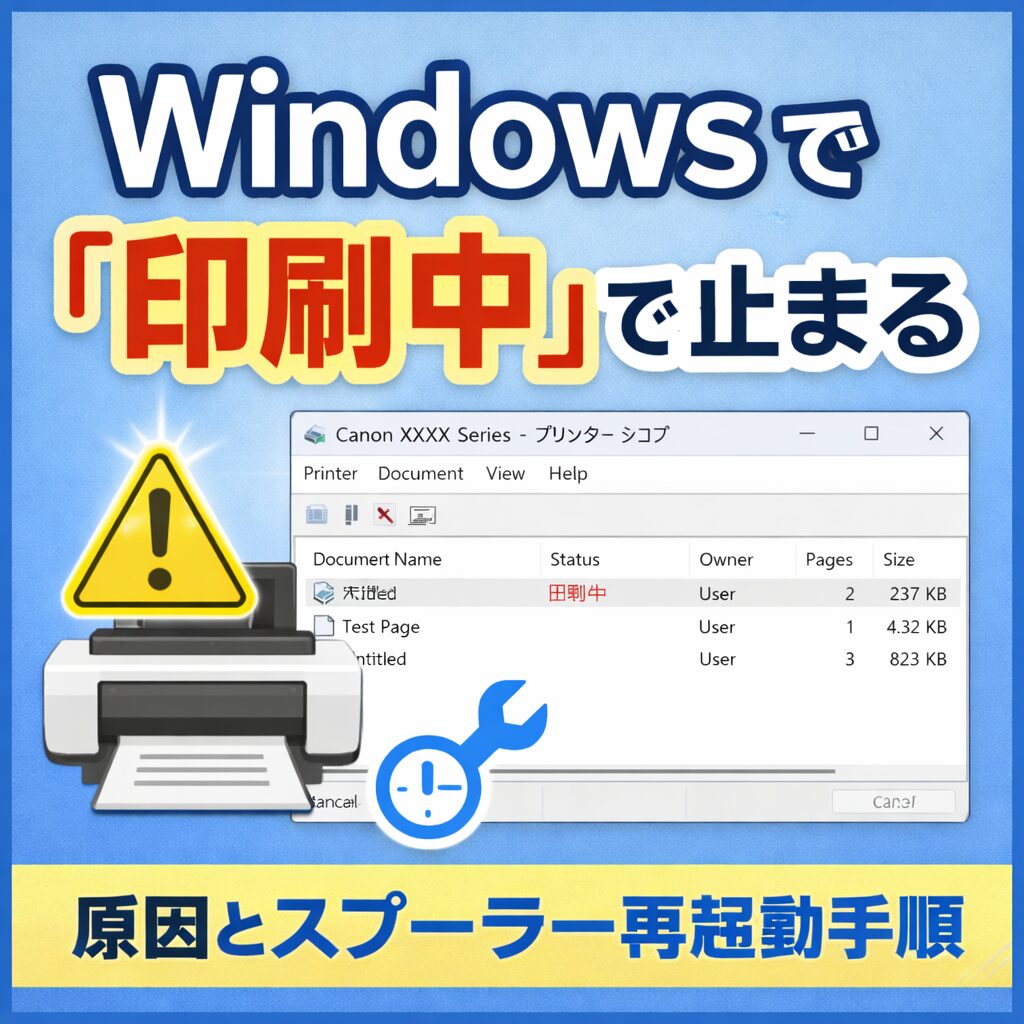

Windowsで「印刷中」で止まる原因とスプーラー再起動手順

Windowsを使用していると、プリンターの状態が「印刷中」のまま変わらず、実際には何も印刷されないトラブルが発生することがあります。この現象は、Windowsの印刷スプーラー機能が正常に動作していない場合に起こることが多く、設定変更や再起動によって... -

【朗報】Gmailのアドレス変更が可能に|できること・できないこと

Gmailは長年「一度作成したメールアドレスは変更できない」とされてきました。しかし現在は、利用形態によってはGmailアドレスの変更が可能なケースが存在します。 本記事では、 変更できるケース 変更できないケース 個人向けGmailで取れる現実的な代替手... -

Java Streams:複数条件でソートするテクニック

Java 8以降で利用できる Stream API を使うことで、コレクションの並び替えを簡潔かつ可読性高く記述できます。本記事では、複数条件でソートしたい場合の正しい書き方 を、基本から実践例まで丁寧に解説します。 Stream API におけるソートの基本 Stream ... -

Windows 11でログインできない/PINが通らない原因と対処法

Windows 11を起動した際に、PINを入力してもログインできない、あるいは突然PINが通らなくなるといったトラブルが発生することがあります。本記事では、Windows 11でPIN認証が失敗する主な原因と、状況別に有効な対処法を整理して解説いたします。 よくあ... -

SQL:グループ内で最大値の行を取得したい時の書き方

SQLを使用してデータを集計していると、「グループごとに最大値を持つ行そのものを取得したい」という場面は非常に多くあります。 例えば、以下のような要件です。 部署ごとに最も給与が高い社員の行を取得したい 商品ごとに最新の更新日時のレコードを取... -

Windows11 IMEが勝手にオフになる原因と直し方

Windows11を使用していると、日本語入力を行おうとした際に IME(日本語入力システム)が勝手にオフになる、または 英数字入力に戻ってしまう という現象が発生することがあります。本記事では、Windows11でIMEが意図せずオフになる 実際に確認されている...