管理者– Author –

「駑馬十駕」を信念に IT系情報を中心に調べた事をコツコツ綴っています。

-

PowerShellでIPアドレス・ネットワーク情報を取得する方法

Windows環境でIPアドレスやネットワーク設定を確認したい場面は多くあります。GUI操作よりも PowerShellを使えば一瞬で正確な情報を取得できます。 本記事では、IPアドレス・ネットワークアダプタ・DNS・ゲートウェイなどをPowerShellで取得する方法を、用... -

Windows 11 Wired LAN Not Working — Troubleshooting Checklist (Step-by-Step)

If your Windows 11 wired LAN (Ethernet) connection isn’t working—for example Cable plugged in but shows not connected Ethernet not detected Connected but no internet Works sometimes, unstable—this guide will help you diagnose and fix th... -

Windows11 PC買い替え時のデータ移行手順まとめ

Windows11搭載PCを買い替える際、「どのデータをどう移行すればいいのか分からない」「移行漏れが怖い」と悩む方は多いです。本記事では 初心者でも失敗しにくい王道手順 から 上級者向けの注意点 まで、Windows11のデータ移行を体系的にまとめます。 1. ... -

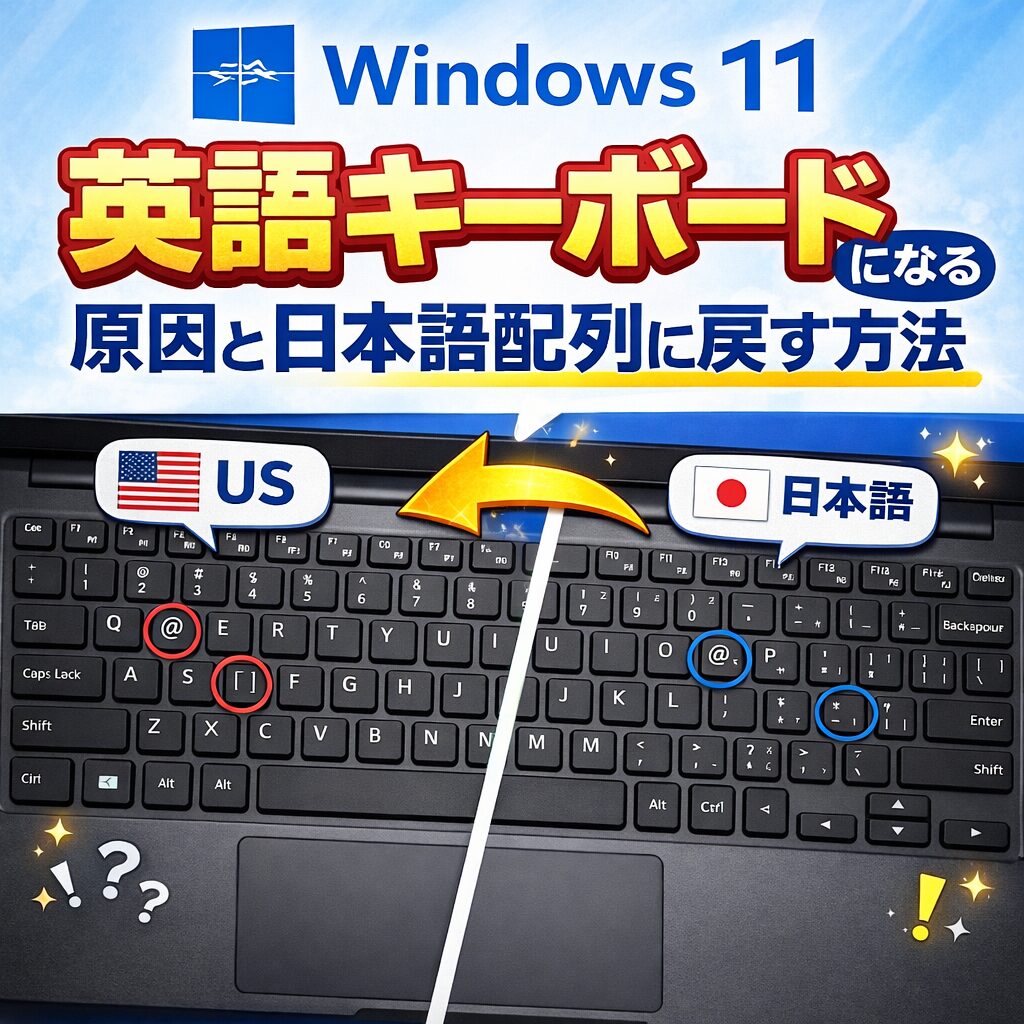

Windows11 英語キーボードになる原因と日本語配列に戻す方法

Windows11を使っていて、突然キーボードが英語配列(US配列)になってしまったという経験はありませんか?「@の位置が違う」「[]が打てない」「記号入力がおかしい」など、業務中だと非常にストレスになります。 この記事では、Windows11で英語キーボード... -

Teamsでファイルがダウンロードできない時の対処法

Microsoft Teams(Microsoft Teams)を利用していると、 「ファイルをダウンロードできない」 「クリックしても反応しない」 「エラーが表示される」 といったトラブルが発生することがあります。本記事では、Teamsでファイルがダウンロードできない原因と... -

COBOLのCOPY句をJavaに置き換える設計パターンまとめ

COBOLからJavaへの移行で必ず話題になるのが COPY句の扱い です。特に、 「COPY句=固定長ファイル定義では?」 と認識している方も少なくありません。 この記事ではまず その誤解を整理した上で、COBOLのCOPY句を Javaでどう置き換えるべきか を設計パタ... -

PowerShellでPCのスペック情報を一覧で取得する方法

Windows PCのCPU・メモリ・OS・ディスク・GPUなどのスペック情報を確認したい場面は、業務PCの棚卸し、検証環境の確認、トラブル調査などで頻繁に発生します。 PowerShellを使えば、GUI操作なしでPCのスペックを一覧表示・CSV出力まで一気に行えます。本記... -

AWS CloudWatch Logs が出力されない時の原因と対処法

CloudWatch Logs を設定したはずなのに、 ログが一切表示されない ロググループが作成されない ロググループはあるが中身が空 といったトラブルは非常に多く発生します。 まず結論から言うと、原因はほぼ以下に集約されます。 AWS CloudWatch Logs とは?... -

SQL:前の行の値、次の行の値を取得したい時は

SQLで集計や分析をしていると、 「1つ前の行の値と比較したい」 「次の行の値を参照したい」 「前回との差分を出したい」 といったケースは非常によくあります。 このようなときに使うのが、ウィンドウ関数(分析関数)のLAG と LEAD です。 この記事では... -

Java:文字コードUTF-8/Shift_JISを変換する方法

Javaで文字コード(UTF-8 / Shift_JIS)を変換したい場面は、業務システムやバッチ処理で非常によくあります。特に以下のようなケースでは、正しい変換方法を知らないと文字化けが発生します。 CSV・テキストファイルの入出力 他システム(Windows系)との...